【船橋市・津田沼エリア】股関節がつまる”その違和感、実は後ろ側が原因かも?

股関節前側のストレッチだけでは、つまり感が解消できない理由

こんにちは(^^)/

セリーンピラティスのERIです。

\ピラティスインストラクターリフォーマー養成コースに興味がある方はこちら/

「しゃがむと股関節がつまる感じがする」

「脚を上げると、前側に違和感が出る」

そんな経験、ありませんか?

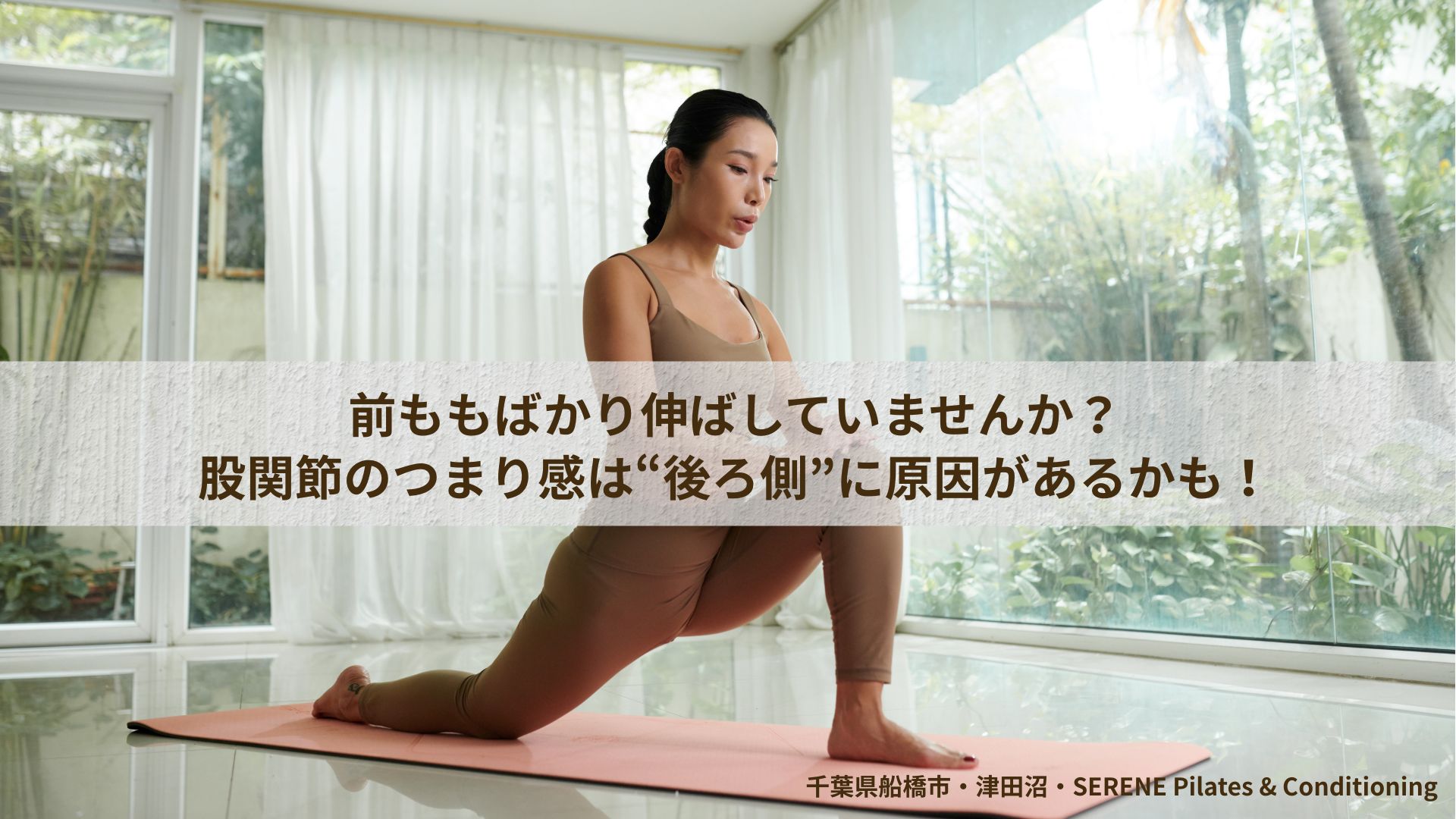

一見すると「前側(鼠径部)が硬いのかな?」と思うかもしれませんが、

実は股関節の【後ろ側(後方組織)】に原因が潜んでいるケースも少なくありません。

本記事では、

①股関節後方のタイトネス(硬さ)が可動域に与える影響

②骨盤と大腿骨が協調して動く

「骨盤大腿リズム」の重要性

③ピラティス指導で気を付けたい「ニュートラルポジション」の意識について解説しながら、

最後に、ご自宅でできる簡単ストレッチと

リフォーマーを使った骨盤と股関節の連動エクササイズをご紹介します。

「ただ柔軟性を高めるだけでは解決しない」 身体のメカニズムを知って、 つまり感のない、快適な動きを手に入れましょう!

股関節後方タイトネスと、股関節可動域の低下

後方の関節包や筋群の伸張性低下とは?

「股関節がつまる」と訴える方の中には、前側ではなく“後方”の硬さが原因となっているケースがあります。

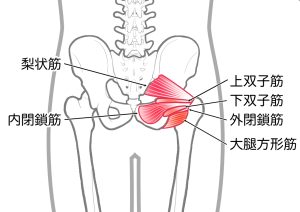

特に影響するのは、

✅後方関節包(股関節を包む膜)

✅深層外旋筋群(外閉鎖、梨状筋など)

✅股関節外旋筋群 大殿筋など

これらが硬くなると、股関節を曲げるときに本来必要な大腿骨頭の後方滑り動作が起こりにくくなります。

後方への動きが制限されると、本来滑るべき方向とは異なる“ズレた動き(obligate translation)”が起こり、

結果として骨頭が前方に押し出されるような形となります。

すると、前側にある軟部組織を挟み込むことになり、股関節の前側に詰まり感や不快感が出ることも。

改善には後方の伸張性向上が重要になります。

骨盤大腿リズムがうまく働かないと、つまり感につながることも

骨盤と股関節が協調して動く仕組みとは?

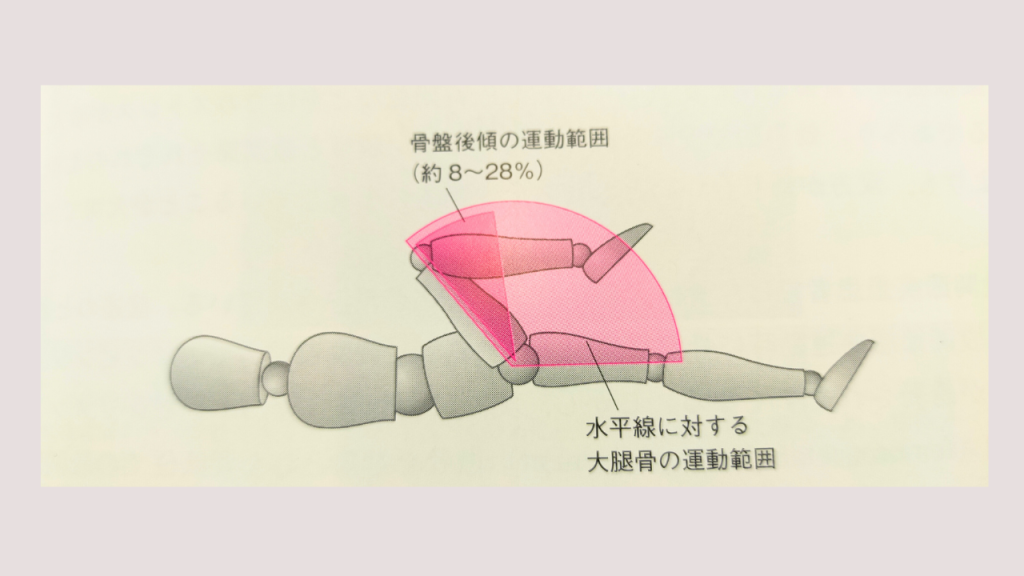

股関節を屈曲するとき、本来は大腿骨と骨盤が“連動”して動くのが自然です(骨盤大腿リズム)。

参照:股関節~協調と分散から捉える~

ただ、レッスン中に「ニュートラル=骨盤をしっかり固定すること」と意識しすぎると、

骨盤が必要以上に動かなくなり、結果として股関節の前面に負担が集中してしまうことがあります。

骨盤が動かず、大腿骨だけが単独で屈曲しようとすると、関節前面に圧迫が起きやすくなり、つまり感や違和感が出やすくなることも。

このような場合、リリースを繰り返しても根本的な解決にはつながらないことがあります。

そのため、「完全に骨盤をニュートラルポジションで止める」ことにこだわらず、

骨盤と股関節が“協調して動く”余白を持たせることが、快適な動きへの近道になることもあります。

骨盤が後傾できない理由とは?

骨盤を後傾させるには、腰の一番下あたりのカーブ(下位腰椎の前弯)を一時的に丸めることが必要です。

しかし、日常的に背中にある脊柱起立筋群や多裂筋が過剰に働いていたり、

「けい縮」していると腰椎の前弯を保とうとする力が強くなり、骨盤の後傾が物理的に難しくなってしまいます。

けい縮とは?

「けい縮」とは、筋肉が不随意に持続的に収縮してしまう状態を指します。

つまり、背部筋群が何らかの理由で過剰に働き、緊張が解けなくなっている状態です。

この状態が続くと、骨盤を後傾させようとしても背面の緊張に引っ張られ、結果的に骨盤が前傾気味のまま固定されてしまいます。

【コラム】実は“FAI(股関節インピンジメント)”かもしれません

股関節のつまり感が慢性的に続く場合、 構造的な問題である「FAI(股関節インピンジメント症候群)」が関わっている可能性もあります。

FAIとは、股関節の骨構造(大腿骨頭や寛骨臼)が正常にかみ合わず、

屈曲・内旋時に前方の関節構造が衝突(インピンジ)してしまう状態です。

特に以下のような動作で違和感が出る方は、FAIの可能性を考慮してみる必要があります。

✅深くしゃがんだときに股関節前側が詰まる

✅お姉さん座りのように足を内側にねじる(内旋する)動作が苦手

✅ストレッチしても“奥の方の違和感”が取れない

🔍 養成コースで扱う「FAIの基本評価」

ピラティスアズコンディショニングの養成コースでは、 ただエクササイズを教えるだけでなく、 こうした**股関節の構造的な評価(例:FAIの簡易テストやクレイグ検査)**、 代償運動パターンの見極めと改善方法についても学びます。

「この動きの制限は筋肉由来か?構造的な問題か?」 そんな判断ができるようになることで、 ピラティスのレッスンがより安全で意味あるものになります。

現場でよく使う安定性エクササイズ(2つご紹介)

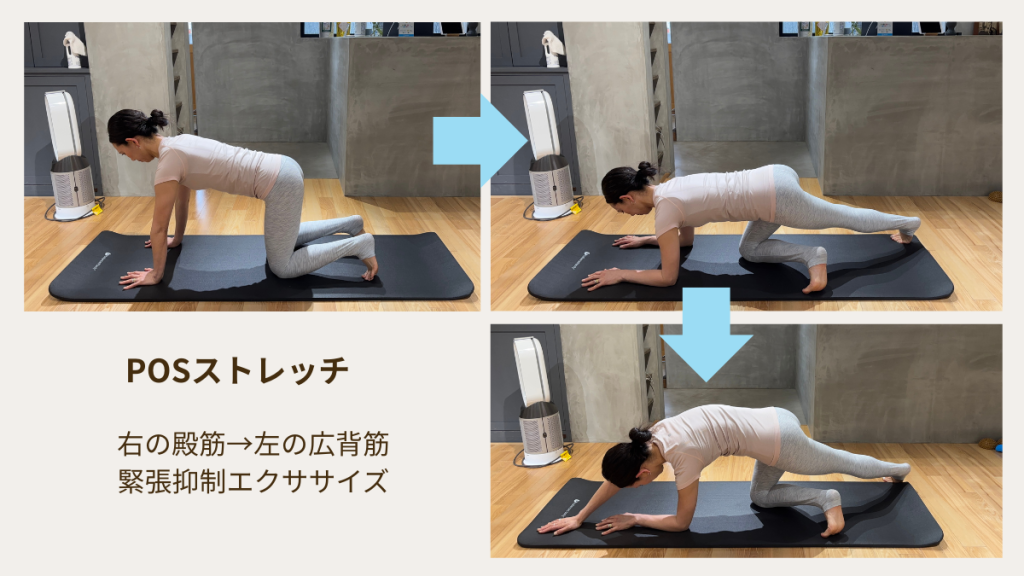

① POSストレッチ→ロッキング お家でできます

↑背中とお尻を中心としたストレッチ。その後、股関節の動きを促す。

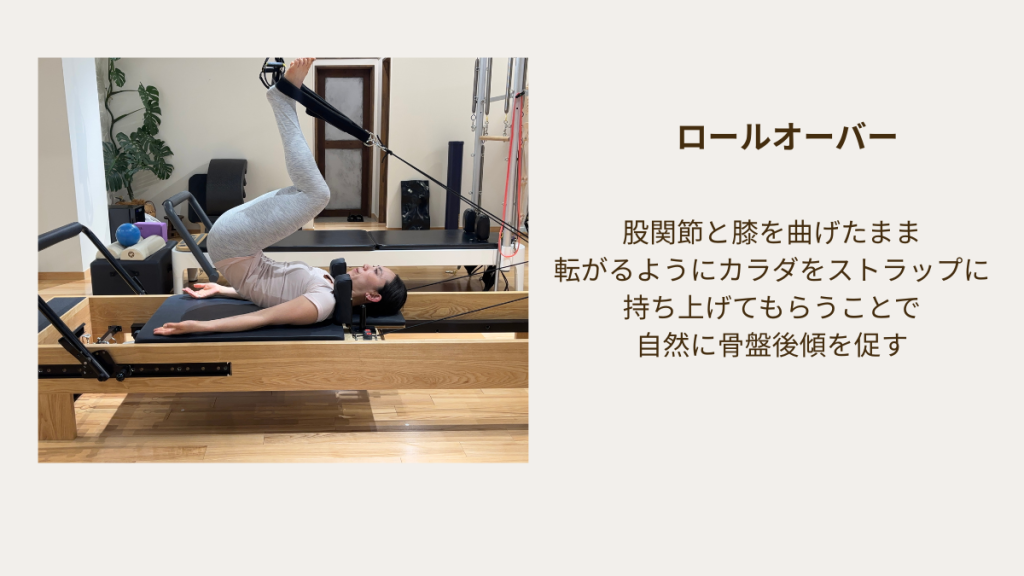

② ラウンドバック・ロールオーバー(前屈しても腰がまっすぐになってしまう方に骨盤の動きを誘導する)

↑骨盤と大腿骨のリズムを引き出すエクササイズ

↓マシンに他動的に骨盤の後傾を誘導して動きを引き出したら、次は自分で骨盤を動かせるようコントロールする。

✅ 安定=“止まっている”ことではなく、「動作をコントロールできる」状態

この視点を持ってエクササイズを見ると、レッスンの組み立てもまた一歩深くなっていきます😊

※本文中で紹介したエクササイズ動画はInstagramで動きも紹介しています📸

そちらもぜひチェックしてみてください!

https://www.instagram.com/serene_pilates/?locale=ja_JP

このように、「つまり感」の背景には、筋肉の柔軟性だけでなく、姿勢を安定させる力(コントロールや安定性)の不足、

さらにFAI(股関節インピンジメント)や骨のねじれ(過度の前捻・後捻)といった

股関節の構造的な要因が関係していることもあります。

このような視点を学び、評価・指導に活かしていきたい方は、ピラティス指導者養成コースもぜひチェックしてみてください。

▶ ピラティスアズコンディショニングの千葉養成コース詳細はこちら

現場で「なんとなくやっている」を「根拠を持って導ける」に変えるヒントを、体系的に学べる内容になっています。

現在、当スタジオは満員のため体験枠は限られますが、Instagramやこのブログを通じて知識をお届けしています。

「体のことをもっと深く学んでみたい」「ピラティスを通して誰かをサポートしたい」 そんな想いをお持ちの方は、ぜひ養成コースものぞいてみてくださいね😊

それではまた(^^)/